জনপ্রিয় ই-কমার্স সাইট আলিবাবা কিংবা আমাজনের নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই! এসব আন্তর্জাতিক সাইট থেকে পণ্য কিনে তার মূল্য যদি বাংলাদেশী টাকায় পরিশোধ করতে চান, তাহলে কিন্তু হবে না। এক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে মার্কিন ডলারের। আবার, বাংলাদেশ যদি মালেশিয়া থেকে কোনো ইলেকট্রনিক পণ্য আমদানি করে তার মূল্যও বাংলাদেশ সরকারকে পরিশোধ করতে হবে মার্কিন ডলারে। একই বিষয় আবার মালেশিয়ার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বিশ্বজুড়ে ইউরো, পাউন্ড, লিরা, ফ্রাঙ্ক, ইয়েনের মতো এত শত মুদ্রা থাকতে আন্তর্জাতিক লেনদেন কেন মার্কিন ডলারেই করতে হবে? এর উত্তর খুব সহজ: মার্কিন ডলার বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর মুদ্রা।

সারা বিশ্বে মার্কিন ডলার (USD) দিয়ে এতটাই লেনদেন হয় যে এর ধারে কাছে অন্য কোনো মুদ্রা নেই। বিশ্ব বাণিজ্যের মোট লেনদেনের ৯০ ভাগই হয় ডলারের মাধ্যমে। বলা যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য মার্কিন ডলার প্রায় অপরিহার্য। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, ১৯১৩ সালের আগ পর্যন্ত খোদ যুক্তরাষ্ট্রেই কয়েকটি মুদ্রার প্রচলন ছিল। তাহলে সেই মার্কিন ডলারই কীভাবে বনে গেল বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর মুদ্রা? এই প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে, আমাদের ফিরে যেতে হবে মার্কিন ডলারের বাঁকবদলের সেই সুবর্ণ অতীতে।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একদম আদিপর্বে স্ব স্ব প্রয়োজন মিটাতে লোকে বিনিময় প্রথার পথে হাঁটতে শুরু করে। এরপর আসে পণ্য-মুদ্রা (Commodity Money)। অর্থনৈতিক ইতিহাস থেকে জানা যায়, বিভিন্ন ধাতব পদার্থ থেকে শুরু করে খাদ্যশস্য পর্যন্ত ইত্যাদি দ্রব্য মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু একটা সময় মানুষের চাহিদা আর একটি নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে আটকে থাকে নি। কিন্তু পণ্য ও সেবার পরিসর বৃদ্ধি পাওয়াতে পণ্য-মুদ্রা দিয়ে আধুনিক বাণিজ্য চালানো হয়ে ওঠে দুষ্কর। স্বর্ণমুদ্রাকে সরাসরি বিনিময় না করে ব্যাংক তা জমা রাখতে শুরু করে। স্বর্ণের বদলে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কাগুজে নোট ছাপিয়ে ব্যাংক সেগুলোর গায়ে লিখে দিত, এই নোট যে গ্রাহকের হাতে থাকবে সে যখন চাইবে ব্যাংক তাকে সমমূল্যের স্বর্ণ দিবে। এর দ্বারা স্বর্ণমুদ্রা পরিণত হলো স্বর্ণে রূপান্তরযোগ্য কাগুজে মুদ্রায়। কাগুজে মুদ্রার পিছনে স্বর্ণের সরাসরি সংযোগ ছিল একে বলা হলো পণ্য-ভিত্তিক মুদ্রা (Commodity-Based Money)।

ঊনবিংশ শতাব্দীর কথা। বর্তমান বিশ্বের একটি বিরাট অংশ তখন সুবিশাল ব্রিটেন সাম্রাজ্যভুক্ত। বৈশ্বিক অর্থনীতির কেন্দ্র তখন লন্ডন। বিশ্বের অধিকাংশ উন্নত রাষ্ট্র তখন স্বর্ণমান ব্যবস্থার অনুসরণকারী। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি স্বর্ণের মজুত ব্রিটেনের কাছে ছিল। প্রধান অর্থনৈতিক শক্তি হওয়ায় বিশ্ব অর্থনীতির পুরোটা দাপিয়ে বেড়িয়েছে ব্রিটিশ মুদ্রা পাউন্ড স্টালিং। তবে পরিবর্তনটা শুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। সে সময় মার্কিন অর্থনীতি ব্রিটিশ অর্থনীতির সমপর্যায়ে চলে আসে এবং ধীরে ধীরে বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ইউরোপ জুড়ে মহাযুদ্ধের ডামাডোল বেজে ওঠে। ইউরোপের দেশগুলো যখন যুদ্ধের ব্যায় নির্বাহে হিমশিম খাচ্ছিল, যুক্তরাষ্ট্র তখন যুদ্ধরত রাষ্ট্রগুলোর কাছে প্রচুর পরিমাণে ভোগ্য পণ্য, সামরিক সরঞ্জাম ও রসদপত্র রপ্তানি করে বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী ধনী রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার পথে এগিয়ে যায়। যুদ্ধ শেষে অধিকাংশ দেশ নামমাত্র স্বর্ণের রিজার্ভ নিয়ে স্বর্ণমান ধরে রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৯২৯ সালে ওয়ালস্ট্রিট এ শেয়ার বাজার ধসের ঘটনায় বিশ্বব্যাপী মন্দা দেখা দেয়। মন্দা শুরু হলে এর তোপ গ্রেট ব্রিটেনেও লাগে। অর্থনৈতিক সংকট কালে মুদ্রাকে স্বর্ণে রূপান্তরিত ভিত্তির উপর ধরে রাখতে না পেরে ১৯৩১ সালে এ ব্যবস্থা থেকে সরে আসে ইংল্যান্ড। স্বর্ণভিত্তি বিহীন কাগুজে মুদ্রাকে বলা হলো ‘হুকুমি মুদ্রা’ (Fiat Money)। তবে ইউরোপ জুড়ে যখন একের পর এক স্বর্ণমানের পতন ঘটছিল, তখনও স্বর্ণমানকে আগলে রেখেছিল মার্কিন ডলার।

স্বর্ণের সাথে সরাসরি সংযোগ ছিল বলে মার্কিন ডলার ছিল সে সময়ের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মুদ্রা। তদুপরি, মার্কিন ব্যাংকিং ব্যবস্থা ছিল বিশ্বের সবচেয়ে স্থিতিশীল। এজন্য দেশগুলো আন্তর্জাতিক বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে মার্কিন মুদ্রা ডলারের ব্যবহার ও সঞ্চয় শুরু করে। এভাবে ব্রিটিশ মুদ্রা পাউন্ড স্টার্লিং–এর পরিবর্তে যুক্তরাষ্ট্রের ঘরে বাইরে ‘রিজার্ভ মুদ্রা’ (Reserve Currency) এবং ‘বৈশ্বিক মুদ্রা’ (Global Currency) হিসেবে জায়গা করে নেয় মার্কিন ডলার।

এই সুযোগে মার্কিনীরা তাদের স্বর্ণ মজুত বৃদ্ধিতে মনোনিবেশ করে। তারা তাদের রপ্তানিকৃত দ্রব্যাদির বিনিময়ে স্বর্ণ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করতে সাফ অস্বীকৃতি জানায়। এতে একদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের স্বর্ণের মজুদ বাড়তে থাকে। আর অন্যদিকে, দেশগুলোর স্বর্ণের মজুদ কমতে থাকে। ১৯৩৯ সালে বিশ্ব জুড়ে আরেকবার যুদ্ধের সাইরেন বেজে ওঠে। এই সময় অনেকটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। শুরুর দিনগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ হতে থেকে বিরত থেকে যুদ্ধরত দেশগুলোর কাছে বিপুল পরিমাণ সামরিক সরঞ্জাম ও রসদপত্র বিক্রি করে। এক্ষেত্রেও রপ্তানি মূল্য স্বর্ণের মাধ্যমে আদায় করা হয়। তদুপরি, যুদ্ধ শেষে যুক্তরাষ্ট্র ছিল একমাত্র দেশ যে দেশ যুদ্ধ থেকে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়েছিল।

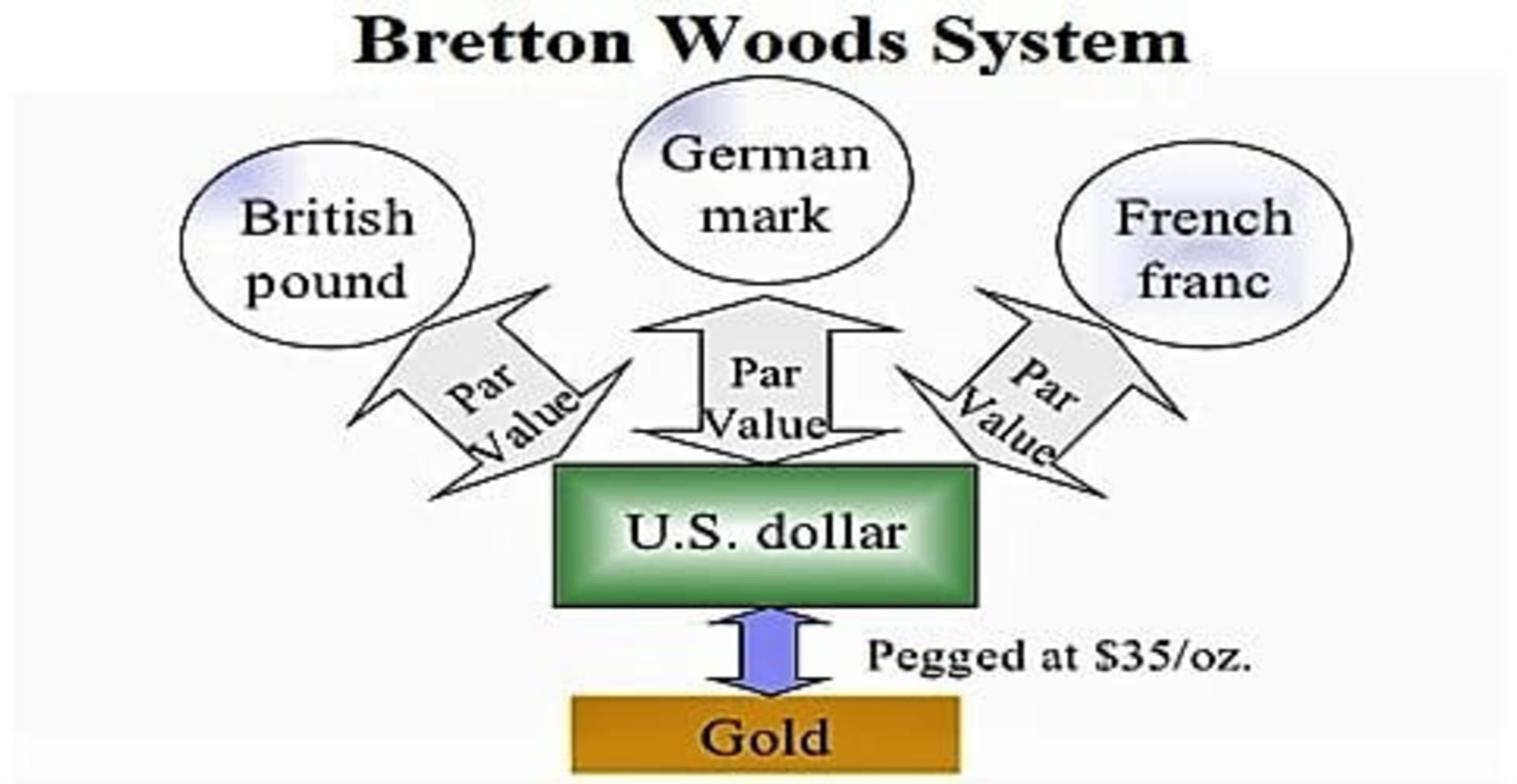

মহাযুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যেই যুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বের অস্থিতিশীল অর্থনীতিতে লাগাম টানতে ১৯৪৪ সালের ১ জুলাই বিশ্বের ৪৫টি দেশের প্রতিনিধিরা যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ার অঙ্গরাজ্যের ব্রেটন উডস নামক স্থানে জড়ো হয়। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় যে, মার্কিন ডলারের মান সরাসরি স্বর্ণের সাথে সংযুক্ত থাকবে আর অন্যান্য দেশ তাদের মুদ্রার বিনিময় হার বা মান মার্কিন ডলারের সাপেক্ষে নির্ধারণ করবে। কোনো দেশ চাইলে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারের রিজার্ভ থেকে ডলারের বিনিময়ে সমমূল্যের স্বর্ণ তুলে নিতে পারবে। সহজভাবে বললে, স্বর্ণমান ব্যবস্থায় কাগুজে মুদ্রার পিছনে স্বর্ণের যে ভূমিকা ছিল এই ব্যবস্থার দ্বারা সেই একই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় মার্কিন ডলার। নতুন এই ব্যবস্থাকে বলা হলো ‘ব্রেটন উডস ব্যবস্থা’ (Bretton Woods System)।

ব্রেটন উডস ব্যবস্থার ফলে স্বর্ণে রূপান্তরযোগ্য কাগুজে ডলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গণ্ডি পেরিয়ে বৈশ্বিক লেনদেনের সর্বজনগ্রাহ্য মাধ্যম হয়ে ওঠে। দেশগুলো স্বর্ণের পরিবর্তে মার্কিন ডলারের রিজার্ভ গড়ে তোলে। এমনকি তাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও মার্কিন ব্যাংকগুলোতে রাখা শুরু করে। যার পরিমাণ ছিল মোট বৈশ্বিক রিজার্ভের শতকরা ৬৬ ভাগ। স্বর্ণের পরিবর্তে মানুষ ডলারের সঞ্চয় শুরু করে। দেখা গেল, সারা দুনিয়ার মানুষ মার্কিনদের তুলনায় পাঁচগুণ বেশি ডলার সঞ্চয় করেছে। একদিকে, ১৯৪৫ সাল নাগাদ বিশ্বের প্রায় ৮০ ভাগ স্বর্ণের রিজার্ভ যুক্তরাষ্ট্রের হাতে জমা হয়। আর অন্যদিকে, দেশগুলোর অর্থনীতি মার্কিন অর্থনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ে। এভাবে ব্রেটন উডস ব্যবস্থার মাধ্যমে মার্কিন ডলার বিশ্বব্যাপী ‘একক রিজার্ভ মুদ্রা’ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়।

১৯৬০ এর দশকে জাপান ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়। তারা ফেডারের রিজার্ভের কাছ থেকে মার্কিন ডলারের বদলে স্বর্ণ তুলে নিতে শুরু করে। ফলে মার্কিনদের স্বর্ণের মজুত ক্রমশ কমতে থাকে। এর সাথে যুক্ত হয় ভিয়েতনাম যুদ্ধ ও রাষ্ট্রপতি লিন্ডন জনসনের ‘গ্রেট সোসাইটি’ প্রকল্পের ব্যয় নির্বাহের খরচ। কিন্তু স্বর্ণের মজুত তো আর বাড়ানো সম্ভব হয় নি। তাহলে উপায়? উপায়ান্তর না পেয়ে একপর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্র আর তার কথা রাখে নি। স্বর্ণের রিজার্ভের ভিত্তিতে যে পরিমাণ ডলার ছাপানো যেত যুক্তরাষ্ট্র তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ ডলার ছাপানো শুরু করে। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়, তাতে যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে মুদ্রাস্ফীতি তো ঘটেই নি, বরং বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে ডলার জমা রাখতে নতুন নতুন ভল্ট তৈরি হয়। কারণ, ছাপানো ডলারের সিংহভাগই আমদানি ব্যয়, দুর্যোগ ও উন্নয়ন সহায়তা, বৈদেশিক ঋণ ইত্যাদি আকারে বহিঃবিশ্বে ছড়িয়ে পরতো। যা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিকে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করে বটে। তবে ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রাকাল্লে দেশগুলো বুঝে যায় যে, যুক্তরাষ্ট্র তার সক্ষমতার থেকে বেশি ডলার পাচ্ছে।

বৈশ্বিক অর্থনীতি তত দিনে মহাযুদ্ধের পরবর্তী সুবর্ণ সময়কে পিছনে ফেলে এসেছে। ১৯৭০ সালে ফ্রান্স যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ডলারের বিপরীতে স্বর্ণ দাবি করে বসে। তবে ফেডারের রিজার্ভের পক্ষে এই দাবি মেটানো সম্ভব ছিল না। এ সব জটিলতায় ১৯৭১ সালের ১৫ আগস্ট মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড পরিত্যাগের ঘোষণা দেয়। এর অর্থ, রাষ্ট্রগুলো চাইলেই আর মার্কিন ডলার জমা দিয়ে ফেডারেল রিজার্ভ থেকে স্বর্ণ তুলে নিতে পারবে না। বিশ্বব্যাপী এই ঘটনা ‘নিক্সন শক’ (Nixon Shock) নামে পরিচিতি অর্জন করে। এর মাধ্যমে মার্কিন ডলারও বিশ্বের অন্যান্য মুদ্রার মতো হুকুমি মুদ্রায় পরিণত হয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের ঘরে বাইরে ডলারের রিজার্ভ থেকেই যায়। স্বর্ণ ভিত্তিবিহীন মার্কিন মুদ্রা আন্তর্জাতিক মহলে হয়ে পরে সামান্য কাগজের টুকরা।

কাগুজে মুদ্রা মার্কিন ডলারকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিকট গ্রহণযোগ্য রাখতে কিছু একটা করার প্রয়োজন দেখা দিল। ১৯৭৩ সালে প্রধান তেল রপ্তানিকারক দেশ সৌদি আরব এবং ওপেকের সদস্যভুক্ত অন্যান্য দেশসমূহ যুক্তরাষ্ট্রের সাথে চুক্তিবদ্ধ হলো তাদের তেল সম্পদ শুধু ডলারের বিনিময়ে বিক্রি করতে। স্বর্ণ ভিত্তি হারিয়ে ডলার হলো তেল ভিত্তির উপর দাড়ানো মুদ্রা। ডলারকে বলা হলো ‘পেট্রোডলার’ (Petrodollar)। তাতে করে যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের মুদ্রায় তেল আমদানি করতে পারল। আর অন্যান্য দেশকে নিজেদের রপ্তানির বিনিময়ে অর্জিত ডলার দিয়ে তেল আমদানি করতে হলো। এই দফায় মার্কিন ডলার হলো উচ্চ ক্ষমতাধর কাগুজে মুদ্রায়।

স্বর্ণমান ব্যবস্থার অধিক ডলার ছাপাতে হলে স্বর্ণের মজুতও বাড়াতে হতো। কিন্তু স্বর্ণ ভিত্তি বিলুপ্তির পর যুক্তরাষ্ট্রের সামনে অধিক পরিমাণ ডলার ছাপাতে আর কোনো বাঁধা থাকলো না। ভিয়েতনাম যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে যে মুদ্রার প্রয়োজন ছিল তা পূরণ হলো কাড়ি কাড়ি ডলার ছাপিয়ে। ডলার ছাপানোর কোনো সীমা রইলো না বটে। কিন্তু স্বর্ণ ভিত্তি হারিয়ে মার্কিন ডলারের মূল্য হয়ে পড়লো কৃত্রিম। অনেক বেশি পরিমাণ কাগুজে ডলার বাজারে এলো, হলো মুদ্রাস্ফীতি। এই প্রথম কাগুজে মুদ্রা তার ক্রয়ক্ষমতা হারালো মুদ্রাস্ফীতির দরুন।

এবার মুদ্রায় লাগাম টানার প্রয়োজন দেখা দিল। মুদ্রার যোগান নিয়ন্ত্রণ ও ঋণের ঝুঁকি বিবেচনায় তৈরি হলো ফরওয়ার্ড, ফিউচার, অপশনের মতো বহু ‘ফিন্যান্সিয়াল মার্কেট’ (Financial Market)। ফলে মুদ্রা দিয়ে মুদ্রা উপার্জনের দিগন্ত আরো প্রসারিত হলো। দেশ থেকে দেশান্তরে পণ্যের মতো ডলারের কেনাবেচা শুরু হলো। বিনিয়োগকারীরা অধিক লাভের আশায় ফিন্যান্সিয়াল মার্কেটে আরও বেশি বিনিয়োগ করতে লাগলো। মুদ্রার মূল্য ওঠা-নামার ফলে সৃষ্ট ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে এক দেশ অন্য দেশকে উচ্চ হারে ঋণ দেওয়া শুরু করলো। উচ্চ ক্ষমতাধর মার্কিন ডলার দরিদ্র্য দেশগুলোর দুর্বল মুদ্রাকে কুপোকাত করে দুর্বার গতিতে ঋণ হিসেবে ছড়িয়ে পড়ল। তাদের চাহিদা পূরণে আরও ডলার ছাপানোর প্রয়োজন হলো। ফলে মার্কিন ডলার লাভ করলো দুর্জয় গতি।

১৯৮০-এর দশক পর্যন্ত পরিস্থিতি এমন দাড়ালো যে, তাবৎ দুনিয়ায় যে মূল্যের পণ্য আমদান-রপ্তানি হয়েছে তার চেয়ে বেশি ডলার ঋণ হিসেবে লেনদেন হয়েছে। পণ্য ও সেবার মূল্য হিসেবে অর্থনীতিতে যে পরিমাণ মুদ্রার প্রয়োজন ছিল ঋণ শোধ করতে ঋণগ্রহীতা দেশগুলোতে তার চেয়ে কয়েক গুণ অনেক বেশি মুদ্রা ছাপানো শুরু করলো। ফলশ্রুতিতে, দেশগুলোর অভ্যন্তরে বাজারদর বেড়ে গেল, দেখা দিল মুদ্রাস্ফীতি। তবে পাহাড় সমান ডলার বহিঃবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ায় এবারও যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে মুদ্রাস্ফীতি ঘটলো না। উল্টো দুনিয়ার মানব ও সম্পদ নিজেদের মুদ্রায় আমদানি করতে পেরে দেশটি আরও শক্তিশালী হলো। সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মার্কিন ডলারের বিশ্ব জয় হলো।

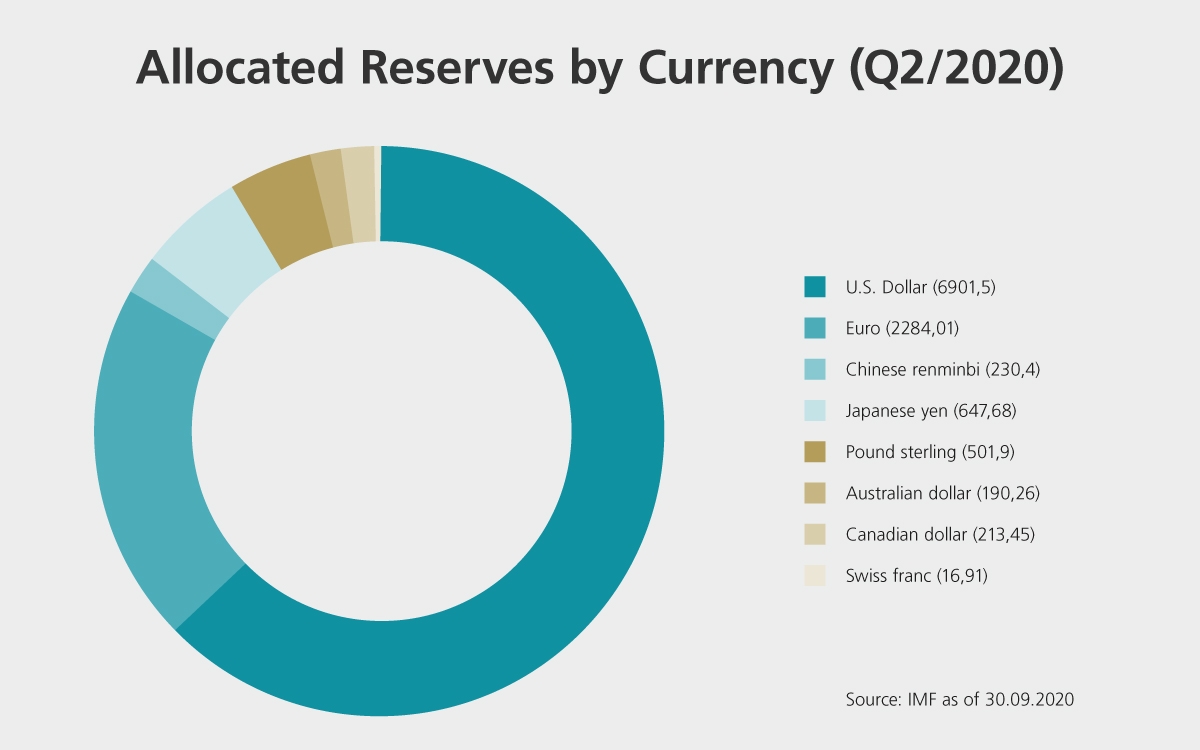

বর্তমান সময়েও যুক্তরাষ্ট্র যে পরিমাণ ডলার ছাপায় তার প্রায় ৬৬ ভাগেরই ব্যবহার হয় দেশটির বাইরে। যার পরিমাণ প্রায় ১.৮ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। আইএমএফ-এর এক হিসাব অনুযায়ী, সারা বিশ্বের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের শতকরা ৬০ ভাগ জুড়ে রয়েছে মার্কিন ডলার। ডলারের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর রিজার্ভের ২০ ভাগ আছে ইউরোর দখলে। বাদবাকি অন্যান্য মুদ্রা। অর্থাৎ, মার্কিন ডলারের ধারে কাছেও অন্য কোনো মুদ্রা নেই। তদুপরি, মার্কিন ডলার বিনিয়োগকারীদের যে আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছে, তা কার্যত অন্য কোনো মুদ্রা পারে নি। তাই বর্তমান বিশ্বের যে কোনো মুদ্রার তুলনায় মার্কিন ডলারের গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি।

অতীতের স্বর্ণমান ব্যবস্থায় কথায় ফেরা যাক। সেকালে বিশ্বের যে দেশে স্বর্ণের মজুত বেশি ছিল, সে দেশের অর্থনীতিকে তত বেশি শক্তিশালী বলে ধরা হতো। আজকের দিনেও অনেকটা তেমনই দেখা যাচ্ছে। যে দেশের কাছে যত বেশি মার্কিন ডলারের রিজার্ভ আছে সে দেশের অর্থনীতিকে তত শক্তিশালী হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই দিক থেকে বিবেচনা করলে, যে মুদ্রার রাজত্ব গোটা দুনিয়াজোড়া সে মার্কিন ডলার তো বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর মুদ্রা হিসাবেই বিবেচিত হবে।

This is a Bengali article about the emergence of the US dollar as a reserve currency.

Feature Image Source: WallsPic

Reference:

- ড. মাহমুদ আহমদ। টাকার গন্ধ; পৃষ্ঠা ১৪-৩০।